丹青难写是精神

——怀念张晓寒老师

文/林生

去年此时,也是阴雨连绵时节,我们都在默默祈望晓寒老师的病情能有所好转。想不到时隔几日,病魔竟无情地夺去了老师的生命!永远也忘不了诀别的时刻,老师那颤抖的手握着我,我心里明白他要对我说的是平日里时常告诫我的,但此时已经无法发出声音的那句话:“好好画画,好好做人”……

晓寒老师从少年时代就开始飘泊在外。毕业于国立艺专后不久,因为痛感政治腐败,报国无门,他便愤然出家当了和尚。解放后,他被安排在北京全国政协机关工作,但是,他却不图安逸,毅然南来厦门,协助杨夏林老师创办鹭潮美术学校(福建工艺美术学校前身),实现他弘扬祖国绘画艺术、振兴美术教育事业的夙愿。

六十年代初,我有幸在晓寒老师门下学画,亲聆他的教诲。当时,学校为适应社会需要,正式开设了工艺美术专业,但一时缺乏师资和教材,老师便潜心钻研自己不很熟悉的陶瓷专业,并花费大量时间收集资料,自编教材,一个人负责造型、装饰和理论等多项课程;缺乏教具,老师将自己家里收藏的陶瓷工艺品拿到讲台上。上古画临摹课时,他甚至将自己珍藏多年的历代名画集拆开,分发给学生。三十多年来,晓寒老师培养了一批又一批学生。如今他的学生们大部分已经成为我省美术界与工艺美术界的骨干精英。

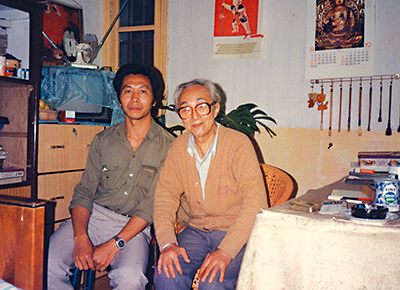

林生与张晓寒先生摄于鸡山草堂

除了学校教学外,老师还兼任了大量的社会工作,为厦门市文联、美协,以及厦门书画院的组织和活动呕心沥血,日夜操劳。就在他身患癌症后,仍然风雨无阻地坚持为老年大学上课。甚至住院期间,他也在病榻上接待学员,认真评点他们的习作,直到生命的最后时刻。

晓寒老师对物质要求很低,生活十分简朴,对艺术追求却从不满足。他的画以独特的风格、精深的造诣在海内外享有盛誉,但他总是以更高的标准要求自己。他常说:“山外有山,天外有天”并要求我们作画也要有“语不惊人死不休”的精神。作为厦门市美协主席,晓寒老师一生中为别人主持过无数次画展,自己却未曾举办过一次个人画展。每次,他总是说,自己的作品还不尽如人意,待将来画得好一些再搞展览。

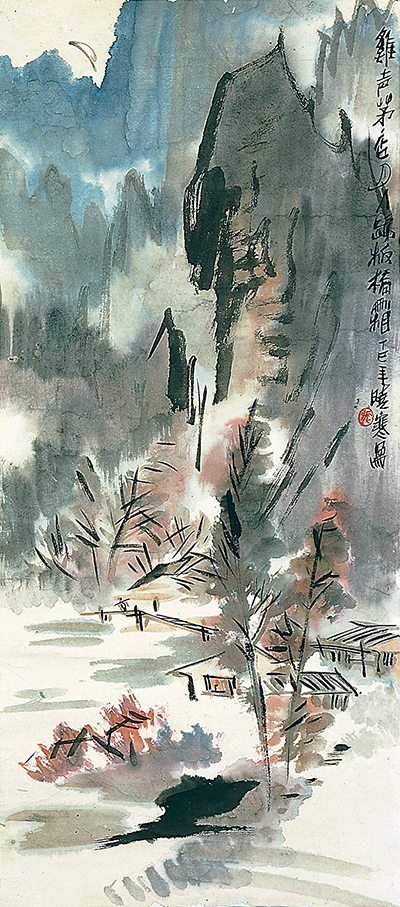

这样一位对艺术执着追求,为教育鞠躬尽瘁的画家,却在十年浩劫中备受凌辱与摧残。就在那风雨如磐、鬼狐横行的日子里,晓寒老师也从未失去信心、放弃画笔。他在那段时间冒着风险画出了《屈子行吟》、《风雪颂》、《柳暗花明又一村》等画稿,只见满纸奇峰、险礁、风雪,铺天盖地,令人窒息,而凝神沉思的屈原、逆水划行的小舟、凌风斗雪的青松却傲然其间。画如其人,这正是老师刚直的性格与高尚的思想境界的体现。是的,他认为画家应当与时代共命运,与苍生同呼吸。他从不把画画当作无病呻吟或笔墨游戏,也不把它当作追名逐利的工具。老师平反获释后的一天,我去探望他,看到那间几经劫难空荡冷落的小小画室,一时怅然不已。然而,老师却为抄家后尚留一方砚台而庆幸。他颇幽默地说:“砚台还留给我,我就要继续画画。我这是‘人还在,心不死’呀!”说完哈哈一笑。但我却笑不起来。目睹老师奋斗大半生,却落了个如此结局,画画还有什么意思呢?当我流露出这种意思时,老师立时收敛了笑容,严肃地说:“中华民族是需要文化的,有了文化,民族就有希望!”他拿出几张在监牢里用草纸作画的草稿给我看,要我振作起来,无论何时何地都不能搁下手中的画笔。现在回想起来,若不是老师的鞭策,恐怕我早已改行了。

1977年 人迹板桥霜

在本市美术界前辈中,晓寒老师的年纪并不算大。但是繁忙的教学任务和社会工作以及文革中所受的创伤,使他过早地衰老了。退休后,他本想休息一下,“好好画几年画”,然而事业的责任感又驱使他奔忙不息。他曾在一幅赠友人的画中题诗道:“潇洒风前犹玉立,尚堪打鼓作人梯”,这正是他光明磊落,甘为人梯的一生的写照。

“丹青难写是精神”。一个画家,能以他的艺术引人瞩目并非易事,而同时又以他的高尚的品德令人景仰则更难矣。尽管我们再也听不到晓寒老师那爽朗笑语,再也看不到他那慈爱的目光,然而,他的画品与人品,将长存于天地,长存于人间……