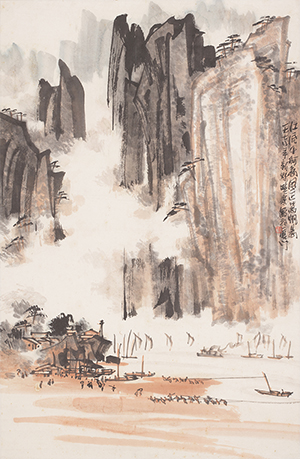

读晓寒先生的早期画作《峡江图》

文/林良丰

峡江图 张晓寒 1943年

“锦屏苍苍,嘉陵泱泱。大哉吾校,山高水长”。位于四川阆中国立四中的学校欢呼词,折射出六十多年前那场给中华民族带来深重灾难的战争的同时,无数流离失所的战区学生对学习的热忱和喜悦。当年,晓寒先生由苏北平原溯长江转武汉,入三峡走西安,为了求学,和战区的流亡学生徒步越秦岭到安康就读陕西中学,更由于陕南灾荒,学校被迫迁往阆中,先生由广元、剑阁入川,继续于阆中求学,十六岁的年华,饱受着颠沛流离之苦,流亡、迁徒、求学,磨炼着他的意志,同时也让他感受到山川的壮阔、峡江的险峻,这种人生阅历深深地印记在他的身上,我们不难在先生日后雄浑的笔调中找到这种印记的自然流露。

晓寒先生于一九四一年进入国立艺专学习,师从吕凤子、潘天寿诸名师,其艺术才华在学生中已崭露头角,然而,数十年来,其早期的作品似乎由于太多的历史原因而烟消云散,无从寻觅。从《张晓寒画集》中,我们仅可以看到其解放前的作品为创作于一九四八年,为其女儿周岁而作的人物画,其山水作品则无从所见,使得对晓寒先生早期作品的研究因缺乏实物而陷入空白。去年底,寿崇德先生由杭州寄来了其珍藏数十年的数幅晓寒先生早年画作的相片,分别是作于一九四三年的峡江图和一九四五年的古代画家肖像,最弥足珍贵的是作于一九四三年的峡江图,它填补了晓寒先生早期山水画作的空白。其时,晓寒先生才二十一岁,正就读重庆国立艺专,这是其学生时代唯一可见的作品,画为纸本,画面表现峡江的一角,峭立对峙的山崖、急湍的江水、逆流而上的小舟,以及远处的白帆,构成了长江三峡特有的景色,画面用笔娴熟,线条飘逸灵动,近景江水汹涌奔流,逆水行舟,扣人心弦,远处,山虽陡峭,然亦见逶迤而延伸,江帆数片,已过险滩。画幅着墨不多,以骨为主,辅以墨点,既采用潘天寿先生的大开大合构图法则,又具点线互补的手法,同时又兼具黄君壁先生的秀润苍劲格趣。画中虽是表现峡江的险峻,然而却涌动着勃勃的生机和年青人对山川热爱的激情;对未来的理想和追求。

江河千舸急 张晓寒 1978年

抗战时期的国立艺专,师资雄厚,名家云集,吕凤子、潘天寿、黄君壁、傅抱石、李可染、陈之佛……他们都是现代中国画坛的一代名家,晓寒先生受教于他们,可谓取法乎上,既继承他们对传统的重视和研究,又发扬他们的艺术革新精神,在这幅作品中,可见潘天寿先生与黄君壁先生对其艺术创作道路的极大影响,黄君壁先生面向自然的现实主义创作手法与潘天寿先生强其骨的品格与美学理念,在这尺幅之中表现得淋漓尽致。晓寒先生在其后来的艺术创作中,沿袭了这一以骨线为主的风格,并尽可能地变曲线为直线,去繁复为简约,体现出更为壮美的阳刚之气,营造出更为耐人寻味的诗情画意。少年际遇、巴蜀故地,最令晓寒先生梦魂萦绕。在其后来创作的一大批表现天府山川的佳构中《江流千舸急》一图最具代表性,虽然与《峡江图》同为表现峡江,创作时间相差近四十年,但前者柔美多于险峻,后者壮阔蕴含风雅,前者尚存师承痕迹,后者却风格凸显,独树一帜,体现出晓寒先生独特的艺术语言和人格修为。从中也可以看出晓寒先生艺术风格形成过程的脉络。