长相思 缈云山

——忆恩师张晓寒先生

文/张小梵

一九七五年深秋,我正在乡下插队,劳作之余喜好国画书法,就是不得要领。

一日,听得已故厦门大学语言学家黄典诚教授向父亲(张锡 ,笔名默梵)谈起让我拜师于著名国画家张晓寒先生,并说在人民大会堂里有老师的作品,我喜出望外。酷爱画艺又苦无师门的我一得知老师的住处便自找上门,到了老师家方想起自己太过冒失,于是忐忑不安。然而老师却以他的宽厚慈爱接纳了我这个冒然闯入的求学青年,亲切的询问便去了我初次见面的拘谨。我向老师一吐夙愿,老师微笑着问我“带画来了吗?”,见我没带便说:“先看看我的画,你给指导指导。”随着捧出一摞画。老师的真诚令我不知如何是好,而那画清新隽永实在迷人,真是鬼使神差我忍不住凑上前,一张一张反反复复地看个没完没了,而后却又尴尬地伫立一旁。老师看穿我的心思,莞尔一笑和我拉起家常,让我舒了一口气。临走时老师还亲自把我送出家门,再三嘱咐我下趟一定记得带上画……。

第一次见到老师,我便深切地感到,今后我岂只是向老师学画,我还将从老师那里学习怎样做人。

此后,每从乡下回来,我都要带上画去见老师,老师总是不惜时间、精力、甚至放下手头的工作悉心指导。日子久了,老师了解我的家庭情况,就一再让我和父亲来见见面。

那时节,父亲受到文革的冲击,厄运波及全家。我拜入师门后,如在沉沉的黑夜里寻见光明,干涸的心田得到滋润,按纳不住内心的狂喜直向父亲津津乐道并转达了老师的邀请。其实,父亲对老师的人品画品早有所闻并仰慕已久,从我的口中得知我找到这么一位好老师,几致麻木的心里荡漾起波涛,渴望前去与老师会面,渴望在金石方面也得到老师的指教,但担心会使同处逆境的老师雪上加霜,所以踟蹰不前让我一再加以说明。可老师对此全无顾忌,盛情依旧。于是在次年的春节,方脱囹圄的父亲与我同往拜谒了老师。一进门老师便迎上前来紧握住父亲的手意味深长地说:“ 我们早就认识,只不过还没见过面……”,当两个历尽磨难的人终于站在一起时,父亲感慨万千,相见恨晚,直道:“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”

解冻图 张晓寒 1978年

认识老师是我们生活和艺术上的一个重要转折。春秋代序,年复一年,我和父亲承蒙老师的恩泽受益匪浅,那份情意之厚重实无法掂量。

在父亲身上,老师可谓用心良苦。那时,我们父子每星期都要去老师家。我带画,父亲带石章同往求教。老师和我父亲无所不谈,常把父亲的一些篆刻,例如“老不休”、“草草不工”、“到处莺歌燕舞”等闲章留下来并钤在画上,以此激发父亲的创作热情,并常让父亲带回大堆印石,有意无意地敦促其勤奋进取脱出艺匠的窠臼。不仅如此,老师还实事求是地评价父亲的作品着意扩大父亲的影响。致使不少书画家通过老师来找父亲治印。乃至后来,老师又怕累着父亲,旋即为之挡驾。由是,父亲在单位里渐受尊重,处境也大有改观。老师曾与父亲同勉:为人要多长根“尾巴”,有这“尾巴”顶着,就比两条腿站得更稳。所谓“尾巴”,系指浩然之正气,铮铮之铁骨和较高层次的艺术追求。

那年头,老师在我身上也是费了不少心血。

老师寻思我受父亲的牵连,日子必是难过,担心我沉沦,就再三嘱咐我“要争气,好好做人,好好读书,好好学画。”并曾借我的一幅画为话题,语重心长地对我说:“就象这画题‘沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春’,我们这些老头巴不得尽快地把你们带起来,国家需要人才,你们懂得学习,老师心里高兴。”老师见我的字有点暮气,就说:“你在农村,可以帮助农民弟兄画画,多体验他们纯朴的生活,交交朋友,还要注意多锻炼身体,在那里还可以大声呼喊,大声唱歌,应当朝气蓬勃。”

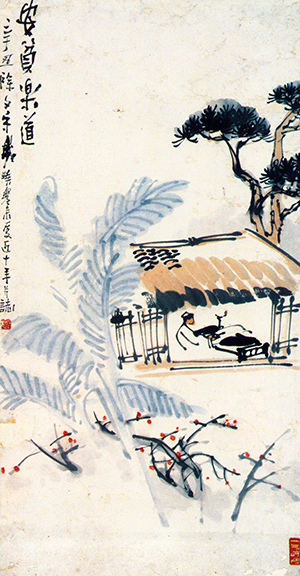

安贫乐道 张晓寒 1961年

记得郊区要我画幅大画的那阵子,因为担心学画不久,水平低搞不来,想推却又不行。我找老师诉说,没想到老师听了高兴地说:“不要紧,边学习边创作,锻炼锻炼,画好了先带给我看看。”又说:“你爸爸处境艰难,你也会受到影响,有这机会就能使环境变好些,还能多争取些时间学习,一定不要放弃。”我在老师的指导下完成了这幅作品。过后,我从同学的口中得知为这画,老师好几天的中午都没休息,还秉烛修改到深夜。

一九七六年美校招生,老师鼓励我前往报考,并帮我做好考前准备。因为当时父亲的冤案未昭雪,我仍头顶着一片阴云,所以不敢想入非非。老师为让我深造,不辞劳苦地为我奔波,也为了以防万一而告诉我:“老师想你这事有七成的把握,但也可能一分的把握也没有,你明白吗?要有思想准备,这几天记得常来。”不久,我果然在老师的意料中落榜。老师在抚慰我的同时特意找父亲商量:“这孩子包袱重,家里又拮据,一旦考入,经济负担更重。要告诉孩子体贴家里的难处,还要告诉他,日子长着,老师在学校教书,面对着好多学生,你在老师身边一个对一个,得天独厚,要想开些。”

无独有偶,就在这一年底,同我一道下乡的知青都回市内工作。我又因父亲的事被阻留,一时间知青宿舍空荡荡的令我好不悲凉。老师记挂着,担心得很,就对父亲说:“这孩子心里的伤痕太深,从画中也可以看出来,我们一起来开导他、抹平他的创伤,让他经得起风浪自强不息安下心来。”并忧虑地说“这孩子急着回来,没心思体验生活,真到回来了,总有一天要感到后悔。”父亲很是感动,回来对我说:“老师情同父亲,这辈子能找到这样的老师实在福气,可要好好听老师的话,别老是让老师为你担心焦急。”

老师关怀体贴,娓娓开导,殷切地期望我以开阔的胸襟直面人生,当我屡遭挫折,倍感人世炎凉,前景渺茫,昏沉沉踏入林子起了轻生之念时, 脑海里幻来幻去全是老师,老师的为人,老师的教诲:“要懂得随遇而安,瓜熟蒂落,水到渠成,自然而然。不要急,安下心来跟那里的山川、农民弟兄建立起真情实感,不求名不求利,趁着年轻多读点书,好好画,将来把学来的知识再献给国家献给人民大众,也就是取之于民用之于民。”于是我冷静下来,只想着绝不能这么没出息,辜负老师的一片苦心……。

一九七七年一年,我在乡下出奇的平静,画了好多画,老师见我的笔致稍为放开,画略有长进,欣喜异常地告诉我父亲,并且逢人便讲,我知道,老师不只是因为我的画,还因为我在风雨中迈出的这一步。

其实,在风风雨雨中,老师心头何尝没有伤痕?一场浩劫,老师身陷囹圄失去自由,一个艺术家的人格尊严残遭践踏,多年的心血、书画珍藏被洗劫殆尽,如何不令人痛惜、扼腕?但老师正气凛然,光明磊落,胸襟宽宏博大。当国家气候转暖,有人向老师提起被洗劫的李苦禅等著名书画家的作品辗转去处时,老师却泰然答道:“ 那是人民的财富,不只是个人之宝,拿去的人若懂得此理懂得珍藏,存放在哪里都是一样的。”坐在一旁的我为之震惊,岂知这些作品在当时已是价值不菲!事后,老师考虑四条屏中有一幅画尚珍藏着,就把余留的一幅也送上门去。

“四人帮”垮台后,一些报刊杂志常刊登老师的作品,老师心里不安,诚恳地对报社记者说:“报上不要老是叫我们给占着,多刊登些小青年的作品多鼓励年青一代上进。”

老师身为画家却平易近人,丝毫没有架子。曾记得美校三十周年校庆作品展时,老师特地携我前往参观。路上遇牧羊童和上街买菜的老婆婆,老师一一上前问候,和蔼可亲之状令我感触颇深:那画展俊采星驰琳琅满目,比这途中纯朴无奇之“画”如何?

老师品格崇高画也好。他一向守贞,晚节弥坚故有《安贪乐道图》,刚正不阿威武不屈故有《屈子行吟》、《风雪颂》。爱国爱民九死未悔故有《于无声处听惊雷》、《解冻图》等等。其画大气磅礴,生机盎然而有诗意,堂堂君子之情怀直贯其间,此其高洁品性使然。

我和父亲在老师身边耳濡目染颇有所得,老师风范“天然去雕饰”,老师之作格调之高亦非常人所能及!我曾对父亲说:每谒师,总望能在老师跟前多坐一会儿,即便相对无言,亦觉松风飒爽,清淳透醒。父亲颇有同感。

老师在病重的日子里,还挂念着我的学业,催我带画让他修改,他说“校外的学生往往不知道怎么收拾画面,老师收拾给你看……”;他挂念着我的病,呻吟着嘱托南普陀寺的中修法师尽快帮我恢复健康,他说:“小梵可得勤快些 ,常去寺里找法师……。”莫非是决别?他嘱托良丰帮我一把;他让我紧挨着身边坐下,慈爱地对我说:“小梵,别忙走,咱俩好好说说话……”

有同学对我说:每次找老师,老师总是问起你。又有人告诉我:老师最疼爱的学生有两个,在校的是良丰,校外的就是你了。——这我信,我还信:得老师之厚爱的大有人在——从老师的品德推断。

打开记忆的闸门,两代师谊之情澎湃有如潮涌。人世间过眼云烟的事常有,能刻骨铭心见心见性的并不多。

恩师,您在放睛之时匆匆离去,离去太匆匆……