忆画家张晓寒

文/刘守信

晓寒先生溘世倏已五年,然而鸡山脚下,门庭依旧,石阶深巷,苔蓟茸茸,恍惚还印记着先生的屐痕。

我初次见到晓寒先生是在十八年前的秋天,他以咪咪的笑容,持一种仙人的气度从副楼的长廊里款款而来,当时有同学附耳告知:“这就是张晓寒,不一般吧?”我幕然回首,他已消失在长廊的转角……

我们是第二批工农兵学员,在农村躬耕多年由贫下中农推荐来校学习,当时的山水课是由邱老师执教,偏不巧他要去桂林参加“祖国大好河山写生团”写生,管教务的就通知张晓寒代课。他第一次进我们的教室,用一种不紧不松的口气说:“我还是‘牛鬼蛇神’,我是来代课的,不是来上课的,如果课代不好还请同志们批评指正。”全班哑然无敢哗者。先生上课,严肃中见诙谐,浅显里含深刻,他善于用通俗的比方寓绘画中言不尽的画理,如用笔、用墨、画石、画树、画水、云、瀑布,都能说出不同的奥妙,他上课是边示范边来点小幽默,让人甜酸苦涩,五味俱全,忘也忘不了。

1978年晓寒先生与杨夏林、王仲谋、刘守信作游武夷山

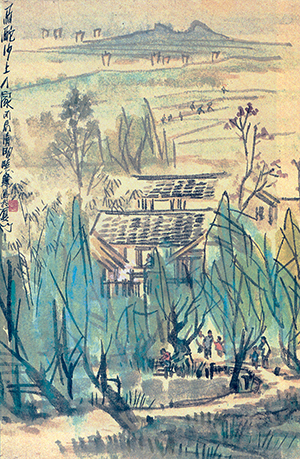

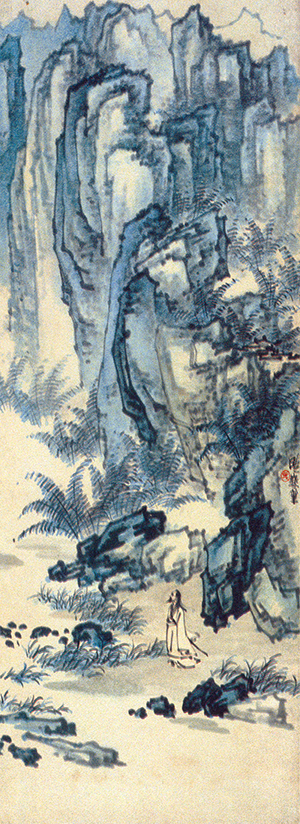

因为有了课徒关系,我三两同学时邀去鸡山十号拜访晓寒先生。先生的家给我的印象是完全彻底的艺术化:画案、古琴,有兰香、有巧石,香钵里青烟袅绕,满堂皆诗书字画,此外无一俗物。有几幅画使我至今难忘:如《剑阁图》、《屈子行吟图》、《马驼沙上人家》、《雁门诗意》等,每幅画都有很深的意境。先生作画是把情感溶入笔墨,纵横挥洒,给人予强烈的共鸣。

马驼沙上人家 张晓寒 1976年

十年浩劫之后,晓寒先生得以平反,我也毕业留校任教,有幸陪夏林、晓寒、仲谋三老由闽江泛舟至南平,由南平入武夷山,由武夷去闽西写生。朝夕相处,对先生的为人、生活、治学态度有了更深的了解。

我们一行四人打福州台江码头上了小木轮,溯闽江而上,那夜在白沙镇憩浅,我上岸沽了点米烧,弄几颗花生果,便在船舱的昏灯下小酌,大家边饮边听舱下流水潺潺,想到文革罹难还能有今日的出游,不禁感慨万千。晓寒先生话语最多,言谈中才知道三老都有各自不同的经历,而晓寒先生的经历最不平凡。他又名云松,一九二三年生于江苏靖江,少年郁郁不得志,曾于西安大雁寺披剃出家而后返俗。抗战期间流亡至重庆歌乐山国立艺专就读,受业于吕凤子门下,解放后于全国政协文化俱乐部从事美术工作,一九五三年南来福建厦门鹭潮美术学校执教。一生热爱美术教育事业,讵料文革中受尽坎坷磨难,死里返生,我来校时,他还蒙垢不能正式上课,只能在图书馆料理图书兼卖食堂饭菜票。今天晓寒先生重获自由,绿野清川,何不感叹!

屈子行吟图 张晓寒 1976年

先生立身行事,皆可为众人之楷模,其性秉直,富有克已精神,有几件小事至今还使我惭愧不已。

我们一行到了山城南平,已是又困又饥,拥出了码头,我一心只想尽快寻个落脚处,远见一辆三轮车就雀跃叫嚷起来:“快快过来!”不想晓寒先生旁白:“我们好不容易出来一趟,就不要随便花公家的钱,我们不是出来享受的,能克服就自己克服,不必坐车吧!”一句话使我且羞又惭,想到我刚工作就图眼前舒服,比起先生高尚的情怀实在汗颜了!咬咬牙!三老的行李一并落在我的肩头,随着熙熙攘攘的人流朝前挤……

到武夷,我们在慧宛村、天心岩宿了两夜。两地的风景殊美,我们便分头去写生。夏林、晓寒,仲谋三老的艺术观各有不同,夏林先生重写实,对着天心寺专心一致地描画,面着初升的太阳直画到西山落日照背,一草一木都不轻易放过,其作品坚实细致,使我深为感动;晓寒先生则重神会,口袋里揣着小本本,记记写写,不知弄些什么?他是画家,也是诗人,林中独立,高岗放吟,都与自然同化了;仲谋先生则与我谈表现武夷应用什么笔墨才能准确地体现其质感。我因学浅,对着大山大水无从下笔,只好与山民村姑谈天说笑,没有什么成绩,但每饭却能狼吞牛饮,晓寒先生旁白:“一个人如果没有思想,只管吃喝,那么空有一团肥肉又有什么用呢?”一句话使我且羞又惭,惭愧不佞无才,只会饱食终日,哈哈虚度光阴,悔而发奋,是为动力。

我的学业能有进步与三老的言传身教分不开。多年来我刻苦揣摩三老的笔墨精妙,细心观察山川水流的奥秘,终于摸到山水画的一点门脉,此中晓寒先生给我的帮助不少。先生在治学上力求精益求精,但在生活上则主张安贫乐道,在商品经济改革开放的潮流中仍教导我们要保持艰苦奋斗的精神,不为“物欲所惑”,生活上要简单朴素,学习上要求永无止境。使我们致为感动。

然而,生死无常。正当晓寒先生满怀春风正想大干一番事业的时候,病魔夺去了他的生命。一九八八年五月五日,鸡山脚下挤满了前来送殡的人,也许天公也知道晓寒先生不一般吧?刹时天昏地暗,雷雨交加,滂沱大雨倾盆而下,我们都被浇成了落汤鸡,是水是泪也分不清了。灵柩行至黄家渡口,由小舢舨运过海峡去大生里火化。我们只能站在堤岸,望着小舢舨迷失在黄昏的烟雨迷茫之中,直至什么都看不清了……。

鹭水茫茫,禾山苍苍,晓寒先生一去不复还了。

一九九三年九月三十日