琐事连篇

——回忆与恩师相处的日子

文/林良丰

我是于一九七八年二月进入鼓浪屿福建工艺美术学校就读工艺绘画专业的,从此,就与这所学校结下不解之缘,从当学生到执教;从少年到中年,及至二○○三年辞去教职之时,前后二十六年的时间在这所学校度过,感恩这所学校的人和事,感恩教育、关心我以及给我挫折的人,深深怀念已故的德艺双馨的张晓寒、杨夏林、王仲谋老师。今年是晓寒老师逝世二十周年,回忆与老师相处的十年,往事如昨,历历不忘……。

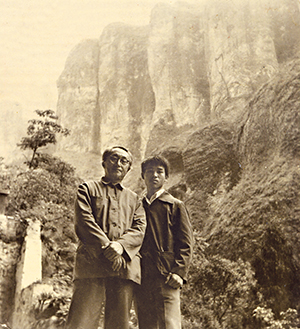

1981年晓寒先生与林良丰摄于雁荡山

老师的家,座落在鼓浪屿鸡母山麓的鸡山路十号,一丛挺拔的翠竹掩映着一排二层的瓦房和一个小庭院,老师一家居住在楼下东侧的两个房间,厨房是搭在走廊的过道上的,十几平方的房间,除了床铺,就是画桌,简易的书架上摆满了各个门类的书籍。一张老旧的藤椅,墙上乌黑发亮的古琴总是伴随着老师的三更灯火和新作的阵阵墨香,房间虽然拥挤,却是井井有条,这里总是人来人往,有同事、有学生、有朋友、有慕名拜访的,还有求画的……。老师的画桌上摆放着一个饼干盒,里面放着糖果,每当客人来,无论老少,他都会请吃粒糖,让人少了几分拘谨。由于白天客人较多,所以老师作画的时间一般都在晚上,常常是人散后,书灯犹独明。从老师的家到学校,前门是狭窄仄路的小巷经内厝沃,后门是从鸡山经康泰小学,十年间,我往返其间,不计其数,闭着眼睛都可以从学校走到老师的家中,每当夜深人静,看完老师作画后返回学校时,经过康泰小学前的那片坟地,心里总是怕怕的,直到日子久了才不以为然,而当月圆之时,路上的婆娑树影,流光飞萤,却是静寂得迷人。

上世纪七十年代中期,老师还处在未返回教师岗位的工作处境,生活上也极其困难,子女均下乡永定,除了微薄的工资收入外,就是靠师母帮人缝补衣裳贴补家用,据说师母用的那台缝纫机,还是老师用自己珍藏多年的一张潘天寿先生的作品和一张黄宾虹的作品换来的,虽然生活及处境如此恶劣,但每逢春节,老师都会在书屋的花瓶里插上一枝梅花,在画案上摆上几株水仙花,把对春天的喜悦和期望渲泻出来,后来,老师因病住院时,这一习惯还是没有改变,“医院也得山林趣,插上梅花便过年”,只不过心境是从期望转为豁达而已。

1981年晓寒先生与林良丰在雁荡山小龙湫合影

每逢过年、清明、中秋等重大传统节日,老师都会在画室里挂上其所作的《马驼沙上人家》一图,老师说,这幅画是画其靖江老家祖屋的,几株绿柳,数椽屋舍,远景是家乡的马驼山,我深深地感受到老师的怀乡之情。在家中,老师除了和师母说家乡话外,还教子女们说几句,老师经常说:不要忘本啊!而每逢端午节时,老师就会挂上其所作的《怀沙图》,那是一幅描绘屈原徘徊于汨罗江畔的佳构。我想,老师平时并不多说什么,但其民族传统的情怀和文人的气节是何等的炽烈。

老师平时没有多余的嗜好,唯抽几支香烟,喝几杯小酒而已。老师抽的烟是当时最便宜的地产友谊牌香烟,喝的酒也是地产的地瓜酒、米酒,遇上老学生或朋友偶尔送来的一两瓶丹凤高粱之类的酒,他也总是舍不得喝,而拿出来招待客人。同安水彩画家王永钦老先生经常从同安来看望老师,他们俩经常是几杯小酒,谈到更深,下酒的小菜却是几颗花生米或一小盘瓜子,有时,杨夏林老师前来,也会喝上几杯。老师酒后,画兴最高,思维也似乎更敏捷,往往是乘着酒兴挥洒自如,很有文人的洒脱和豪气,而杨夏林老师却是酒后从来不作画,必须小睡才行。凡跟随老师学画的学生,往往也得口福,也多少会喝上几杯,(林岑老师滴酒不沾,是个例外)师兄弟间,就数锦德的酒量最好,只是其酒后颠狂之作,经常被老师所批评。

老师喜欢吃臭豆腐、吃鲜鱼,也喜欢养猫,据说有一次老师在交管局的一位老朋友到江苏出差,老师特地委托他从老家捎回一罐臭豆腐,不料在火车上,这位朋友不小心把罐子打破了,引起整车厢旅客的指责,很是狼狈,后来大家常常把这事作为美谈。平时,老师家里也腌些臭豆腐,看着长了绿毛的豆腐,我始终不敢下箸。在厦门,餐桌上的海鲜是家常便饭的事,但在上世纪八十年代初,市场上最常见的是巴浪鱼和带鱼,况且生活上的不宽裕,吃鱼便成了一种奢望。一九八一年春,我随老师赴太姥,并取道温州往雁荡写生,那天中午在温州候车用餐时,我们在瓯江边的一个小饭店里点了一盘青菜、一碗豆腐汤,老师说:你看这鱼多鲜,我们点一条清蒸,好好享受一下。我俩一老一少,坐在临江的街边,望着远处的江心屿和过往的船只,那种惬意,令人回味。老师说,吃鱼不要怕被鱼骨卡到,你注意到猫咪吃鱼吧,它会仰一下脖子,就吃进去了。老师家里养有猫咪,母猫生小猫,那是到处躲藏的,俗 话说“猫挪窝”,所以,老师放在画桌下的画作及宣纸就经常被小猫抓破得不成样子,老师经常是喝斥一下小猫,然后无可奈何地笑了笑。后来,猫还是养着,但画作只好搁在蚊帐顶上了,猫仔多了,也只好左邻右舍的送人。

1981年晓寒先生与林良丰摄于武夷山

牛肉丁,同样也是老师喜欢吃的食品,也是在一九八一年春,我随老师赴雁荡山之前,到瑞安探望老师的外甥黄步扬,临行时,步扬夫妇上街买了卤牛肉丁让我们带上,及至雁荡山时,包裹里的牛肉丁已经搁置两三天了,我们住在灵岩,从灵岩到响岭头要步行约四十分钟,因响岭头有小餐馆,我们只得步行至响岭头请餐馆的师傅帮忙将牛肉丁回锅一下,可是一连问了好几家餐馆,他们一听说是加工牛肉,个个摇头拒绝,后来只得好说歹说并付了五角钱的加工费才算办成,那天晚上,细雨 ,山道静得出奇,唯有路旁小溪的流水声伴随着我们的脚步声,那夜,在灵岩,在一盏油灯下,我们嚼着牛肉丁,喝着白酒,听窗外竹雨的沙沙声,老师说,这才是诗的境界,也是画的境界。

老师画画是用右手,吃饭用餐是左撇子,究其原因,老师开玩笑地说,各司其责呀,既要锻练脑的灵活性,也要锻练手的灵活性,老师经常告诫我说:画画是技巧上的,而文学、为人是修养上的,技巧是形而下的,而修养是形而上的,缺一不可。每次到老师家,老师总是问我,最近看了什么书呀?而等我说上书名时,老师还会追问,这书的要义知道了吗?你有什么心得?说出来听听,不能走马观花呀,看书还不够,要读书,就象看画一样,要读画才能进步,读书也不能只读一种门类的书,要广为涉猎才行。我很庆幸,当初老师用这种方法使我读了不少的书,明白了很多的道理。

1981年晓寒先生与林良丰等人摄于太姥山前。(排左起潘道祺 施永平 张晓寒 后排左起林良丰 黄翔)

上世纪八十年代初,老师的社会活动逐渐多了起来,也经常到厦门参加有关的活动,我总盼望着老师能来家中作客,当时,我住在厦禾路美仁宫的祖居地,由于房屋拥挤,只能在临街的小屋内搭了个高不及六十厘米宽约七平方米的阁楼作为寝室和画室,那天,老师至公园东门开工艺美术会议,午后抽空到我家小坐,问我在哪里画画时,我说在阁楼上,老师爬上竹梯,看了一下阁楼说,小是小了点,但有个画画的地方就应该珍惜。后来我才知道,老师平生最怕的是爬竹楼梯,因近视,总有踩空的感觉,所以历来对竹楼梯是望而却步的。一九八二年春,我奶奶去世,老师得知消息后,特地从鼓浪屿过海到我祖屋吊唁,让我们一家人感动不已。一九八三年春,老师因需赴福州参加省六届人大会议,而代表们集中乘车的时间是早上六点,由于从鼓浪屿过海来的第一班渡轮是早上五点半,老师怕耽误了时间,提前一天到我家中,当时我住在袁厝社小屋,老师并不嫌弃居住条件的简陋,留宿了一晚,第二天凌晨准时与其他代表汇合赴福州开会。后来,我家搬迁至塔厝社,在一次美协会议的间隙,老师和林生兄还一起到家中用餐,匆忙的一碗面条,让我们愧疚得很。

老师对子女严格要求,总告诫他们,要通过自己的努力,创出一番天地。上世纪七十年代中后期老师的两个儿子,还在永定下乡,当时,很多下乡的知识青年都回城工作了,但老师从不因子女的事向学校要求什么,而对自己的学生,却又牵挂无比,一九八一年夏,为卢乾兄从漳州调回厦门事,老师奔波于厦门大学等有关部门,终于促成卢乾兄回厦工作,同年又为霞浦黄翔同学的毕业分配操心。一九八二年,为林锦璋同学的毕业分配,还特地抽空到石狮一趟,为曾焕端从龙岩回厦门的调动工作也费心不少,我清楚地知道,让老师为之操心的还有很多很多的学生,即使他们毕业后回去了,老师也会抽空去看望他们,或写信鼓励他们安心本职好好工作,在这方面,南靖的曾连端就有着深刻的切身体会,所以在老师去世后的这二十年间,每年的清明节,连端都会抽空来厦,同我们一起为老师扫墓,为老师点燃一支烟,敬上一杯酒。

对于有志从事艺术的习画者,老师总是倾自己之所能,为之传授,为之创造学习的条件,厦门九中,厦门双十中学的美术兴趣班,老师也是义无反顾地为之讲学、示范。一九八四年春,老师带学生至龙岩写生,并于龙岩、长汀等地举办画展,在龙岩讲学时,老师对从龙岩矿山来的书画爱好者特别的关注,极力鼓励他们成立龙岩市职工心源画社,并担任顾问,还亲自下矿区讲学,当时矿山的职工杜伟喜欢山水画,老师还特地让他来厦门,在老师家里住了一个多月跟随老师学习画画,至今每每谈起,远在山东的杜伟还是无比激动地倾诉二十年前的那一段幸福时光。

1984年晓寒先生与杜伟摄于鼓浪屿

老师在学校是一位德高望重的老教师,但每次上课,他总是提前十分钟,在教室门口等候学生,每回讲课,他都提前认认真真地备课,在小本子上写了很多的提纲和要点,并绘制了很多的示范图,学生们每人人手一张并交替着临摹,老师不时地会作画示范给学生看,然后再补景成图送给学生,所以,让老师上过课的学生,几乎每人都有一张老师的作品。记得有一次老师在示范画房屋时,边画边说,这是主卧,这是客厅,这边是厢房,那边是厨房,厨房可煮好吃的,所以有饮烟袅袅,家里养着小鸡小鸭,得围个栏栅,免得家禽乱跑。画点景人物时,老师会说,这是奶奶牵着孙子,等候下田种地的儿子回家,这是新婚夫妇撑着花伞搭船回娘家……,使学生不知不觉地在看画的过程中融入画里,并潜移默化地形成作画时的一种迁想状态。

老师平时衣着简朴,浅灰色的中山装是他的最爱,干干净净,一尘不染,就连理发,也很少上理发店,总是请蒋永水老师代劳,有时到厦门开会或参加活动,那把随身的黑色雨伞成了他的拐杖,我问老师,家里有学生从武夷山给你带来的竹杖,为什么不用呢,老师说:我还不到拿拐杖的时候啊,等到八九十岁时,再用也不迟,不要老气横秋的,倚老卖老。有时,我陪老师上街或散步,鼓浪屿沿街的小孩看到他,都会不时地张爷爷、张爷爷的叫着,无论老少打招呼,老师都会点头致意,内厝沃百岁老人油画家叶永年老师每次见到我,都会说:云松师为人很好,学问也好,是个了不起的人!

我跟随在老师身边十来年,有幸经常陪老师外出写生,每当外出,我也就承担起老师的生活助理,老师吃的,都是粗茶淡饭,从不挑剔,但在有些方面却很讲究,比如洗脸和擦澡的毛巾,必须要分开用,而内衣裤则必须自己动手洗,从不让我代劳,我有时对老师说,我在洗衣服的时候顺手洗一下又何妨呢?老师总是笑着说道:“难为情呀,人是需要相互尊重的,我不能不尊重你呀!”冬天睡觉时,老师盖的被子,两边必须回折塞进身体的底下,脚下的被子也得回折,很象江浙一带包粽子的样子,严严实实的,只露出脑袋。我有时在帮老师塞被子的时候,会开玩笑说,老师你包裹得这么严实,会不会太闷呀?要是半夜起来小解,那该怎么办?老师总是笑笑地说:“你睡你的觉,我如果半夜起来,也不会吵到你的,你放心好了。”

老师虽然在厦门生活了三十几年了,但苏北口音不变,他总会把“黑”念成“赫”,把“白”念成“伯”,由于闽南的普通话腔调极重,我们反怪老师说的我们听不懂,老师笑笑地说:“你们闽南话才怪呢,人念狼,狼念侬,把人说成狼,把狼又说成侬,是不是呀?”对于闽南话,老师会听不会说,他总是将“吃饱”说成“呷补”,将“苍蝇”说成“乌寻”,逗得我们挺开心的。

上世纪八十年代中期,学校为老师分配了两房一厅的教师宿舍,但老师一家七口人,两个儿子均已成家,老师只得和小儿子张潮住在学校,师母和大儿子住在鸡山老屋,早餐时在学校吃,午餐和晚餐则回鸡山吃,老师说:虽然是从学校到家里来回跑,但却能煅练身体啊,学校的教职员工多,身为老教师,要体谅学校的难处!那时,杨夏林老师也从笔架山下搬迁回学校住,在老师的住处旁刚好有一小块废弃的空地,老师和孔继昭老师一起,荷锄培土,在这块废弃地上种了很多的菊花,由于闽南气候温暖,每年的秋天至春节期间,这里的菊花都会盛开着,几分野趣,几分逸致,更是几分的傲骨。后来,孔继昭老师去了美国,老师也去世了,我搬住到老师的宿舍,并在墙上题了“张晓寒旧居”五个大字,在他们种植菊花的地上,种上了一株腊梅,如今,腊梅成树,应是无恙。

老师在文革中饱受磨难,文革后,老师从不在人前提起这些不愉快的事情,他总是说:“非常时期非常事,不要责怪谁,我已经熬过来了,要体谅做人的难处,过去的事就让它过去吧!向前看才是重要的。”这种胸襟与宽容令人赞叹!

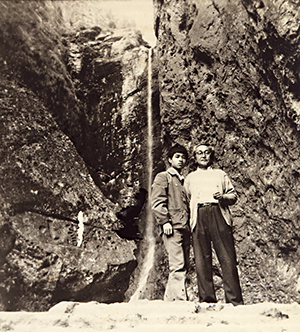

1987年,林良丰画展卡

老师身为福建省人大代表,对很多违法违纪的事情深恶痛绝,他常说:“人民代表,就是要为人民讲话,是人民的喉舌,不然,你又代表什么?”一九八五年至一九八七年间,老师在身患重病的情况下,针对学校的许多人们逆来顺受并默认为正常的事情,慷慨陈书福建省人大、福建省纪检及福建省二轻厅,促成省纪检多次派工作组到学校调查情况,老师常说:“要相信党的正确领导,邪不胜正,时间是能说明一切的,公道自在人心。”老师这种刚正不阿,不为已利的作风,使其成为许多弱者的主心骨和不屈脊梁,哪怕在老师身患重病住院治疗时,还有许许多多的人找老师倾诉……。如今回想这一情形,不禁使我想起一九八一年同老师游太姥山时,见九鲤朝天的巨石一势排开,突兀矗立直刺苍穹,远处天边海角征帆片片,老师说,应该在这题上“天地良心”四个大字,当时我心里嘀咕着,这四个字哪象名山大川的摩崖石刻所吟诵的?太平常与普通的句子,一点都不象文人的题辞,如果题上“山海大观”那才切景!时隔近三十年后,我已过不惑之年,我深深体验到这句话的含义与份量。

一九八六年六月,老师因胃癌手术后,又住进厦门第一医院治疗,当时我和吴建生、尤希明正筹备于厦门工人文化宫举办国画展,在上世纪八十年代,厦门年青人办画展可谓头一遭,老师支撑病体,为我们题了“三人国画展”的题签,在叮嘱我们好好筹备画展的同时,又鼓励我们要不断进取,要多听听各方面的意见,把不足作为动力。一九八七年夏,我到南平举办个人画展,老师为我题写了“林良丰画展”条幅,并告诫我说:“不要再到处办展了,画展后,要静下心来,多读书,多总结经验,踏踏实实做学问才是根本。”我听从老师的教诲,自此后,读书作画更为努力,直到十五年后的二○○二年,才于福州再次举办个人的绘画汇报展览。

老师对艺术非常的执着,常说:“笔不惊人死不休”,“凤先生、潘先生对我们的教诲,我何以为报呢,只有好好教书,好好作画,才能对得起他们。”老师以为民族的艺术是需要传承和发展的,是需要一代又一代的赤子来共同成就的,当老师的大孙女与二孙女相继出生后,老师为她们取的名字是“张丹”、“张青”,丹青无悔,留取丹心照汗青,既是老师一生的追求和写照,也是老师对后辈的期望!

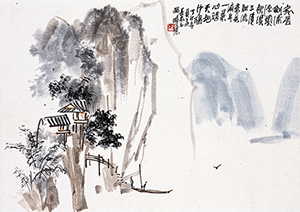

1987年 心随天地沙鸥

一九八七年夏,唐善忠同学由工艺美校毕业,临行前,同我去探望老师,并力邀老师到南平作客,因为老师被平反后,第一次出去写生的地方就是南平,就是武夷山,当善忠弟告诉老师说,其家临江而居,并有小舟一叶可载酒逐流览胜时,老师非常的兴奋,连说,等我身体好一点后,一定到你家作客,去坐坐你家的小船,放舟九峰山下的碧水。未了,在善忠弟的册页上挥笔画了一幅南平小景图,并题:“家居剑浦源头,枕得三溪细流,常共扁舟一叶,心随天地沙鸥。丁卯年夏为善忠弟写,晓寒。”可惜天不假年,老师最终还是未能践约再赴南平,也成为善忠弟的一大憾事。

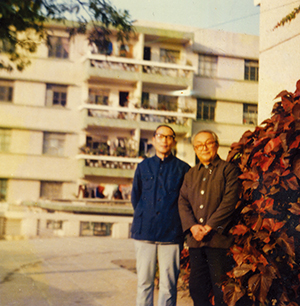

晓寒先生与李禹贤合影于福建工艺美术学校

老师的画室,总是悬挂着一张清代古琴,古琴演奏家李禹贤老师每到厦门,都会到老师的住处,调琴、焚香、抚弦,琴声如诉,每遇这种机缘,老师都会事先约我前往一同听琴,但我从未见过老师亲自抚弦,有一次,我壮着胆子问老师,老师笑笑说:“没有知音,抚什么琴哟,”我听了,心情郁郁,转念一想,若有知音在,此弦何须鸣!后来,老师过世后,此琴由我珍藏并随我移居多处,每当有人问我时,我亦用老师的话回答,但同时会加上一句:“这是老师的遗物,见琴如见人。”

老师离我而去二十年了,他的人品画品,就象是一根根无声的琴弦,弹奏在无数人的心坎上,回响在我的无数个梦乡中。大音无声,老师的古琴陪我走过了二十个春秋,回首往昔,琐事连篇,点滴成曲,在这清明时节,把酒浸笔夜不眠!

二○○八年四月四日于厦门辛缘书屋,正值戊子清明节