余丝吐尽始轻松

文/释本如

“刀山火海饱经过,剖腹开胸老运通。尚盼人间留两日,余丝吐尽始轻松。”

这是张晓寒老师住院时写的一首诗,“尚盼人间留两日”可见张老师多么热爱祖国的大好河山,多么热爱生活啊,当病魔缠身之际,他多么希望活下去,为什么呢?他认为文革期间使他耽误了许多美好的时光,现在正是为祖国为艺术献身的时刻,应该多作贡献。“余丝吐尽始轻松”不正是张老师心声的写照吗?虽然张老师不在人间了,但是他的诗篇激励了多少人沿着他的足迹,不断前进。记得我与张老师相处的那段日子:

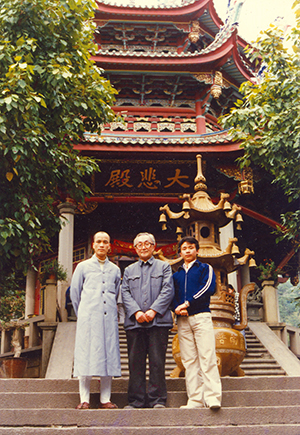

那是一九八六年四月初八浴佛节,张老师到南普陀寺拜访方丈和尚——妙湛老法师,老法师向我介绍说:“这位就是厦门美协主席、著名画家张晓寒老师,他协同杨夏林老师等创办了‘鹭潮美术学校’(即福建工艺美术学校),你跟杨老师学画的同时,也要多向张老师请教。”张老师慈祥地看着我,笑着说:“你跟杨老师学画是很大的福报,老杨人很好,我们还当学生的时候,他的画就画得相当不错,很有自己的风格与特色。后来他和傅天仇等人在南京联合举办画展,引起了美术界的重视。他画的‘鹭江渔火’参加全国第一届美展,在当时中国画的创新上迈出了一大步。你要认真学习他的经验,多看、多问、多临、多画、细心体会、反复琢磨,久而久之自然得心应手。你有什么不明白的地方,也可随时来问我。”看着这位和蔼可亲的老者,我油然而生敬意。

八十年代初摄于南普陀寺(左起释弘树 张晓寒 释本如)

张老师又名云松,是江苏靖江人,早在抗战时期,就求学于四川国立艺专,向吕凤子、潘天寿等名师学画。他能诗善画,到过许多地方,川、陕、云、贵都留下他的足迹,后来还在西安大雁塔出家当和尚,跟寂光老和尚研习佛法,一九五三年才从北京南来厦门执教,培养了许多学生,可谓桃李满天下。

经妙湛老法师介绍后,每当我到杨老师家学画时,必定到张老师家拜访。张老师教画很注重人格的修养,他认为人品与画品是紧密相关的,要想画出格调高的作品,必须要有高尚的人格,只有绘画技巧而没有人格修养,是不可能通过自己的作品去感染观众、净化他们的心灵。他说:“画家写景就是写情,因为情、景都是心灵的流露。画家就是造物者,能将千里江山尽收笔下,大自然的一草一木、一山一水都可根据自己的需要而任意取舍。绘画的感情,最后情景两忘,进入无我的境界。画和人生是紧密相关的,做人的道理可以从画中体现出来,如执笔一定要做到心正笔正;画一棵树,树根要扎深扎稳,这好比做人一定要脚踏实地,发心要宏要深,只有根深,才能蒂固,才能任重道远;树干要画得潇洒、自然,不可太死板,这好比处世要洒脱,顺应自然,做到随缘不变、不变随缘,不可太呆板;点树叶要有疏有密,这好比对自己或别人都应宽严得宜……。”

当时张老师身患绝症,数次手术住院,身体极为虚弱,当他得知老年大学的离、退休老干部们要学画时,竟不顾医生要他卧床休养的劝告,毅然接受聘请。在老年大学,张老师不仅认真教他们绘画技巧,耐心回答他们的问题,亲手批改他们的作业,而且还鼓励他们的生活热忱和信心。他说:“人老了,所谓‘夕阳无限好,只是近黄昏’,但我们不可服老,只要有一份光就要发一份热,就是‘夕阳西下’,也要给天空奉献一片彩霞……。”

有一次天空下着大雨,正好又没车来接他,张老师就让我挽着,从鼓浪屿步行到老年大学,看到他气喘嘘嘘,满头大汗的样子,我心中大为不忍,就劝他:“他们年纪都那么大了,学不学画都无所谓。算了!请假一次,回家休息吧。”张老师摇摇头,说:“人不可只顾自己,要多为别人着想,绘画艺术是中华民族的文化遗产,不管是青年人或老年人,只要有人能继承发扬光大就可以。有了文化,民族就有希望,我一人累一点,又有什么关系!”张老师就是这样,风雨无阻地坚持为老年大学学生上课。“潇洒风前犹玉立,尚堪打鼓作人梯。”张老师对人对事认真负责的态度,光明磊落、甘为人梯的精神使大家非常感动,难怪老学员李冰哭着说:“张老师是难得的好老师,我们一辈子也忘不了他啊!”

一九八七年十一月初,老师又住进了医院,并动了手术,身体更加的虚弱。然而,我每次去看望他,他都帮我讲解习作,要求我多静心观察事物的发展、变化规律,多读书、多练书法。他说:“《张猛龙碑》、《龙门二十品》、《石门颂》、《泰山金刚经》都是法乳所在。你现在年青,应取法乎上,眼高,手才能高。切不可一叶障目、鼠目寸光,埋没了自己的灵悟之性。”他强调画外功夫,要我写心得、写札记、写诗,注意提高自己的修养,时刻深入华严境界,起心动念都要为大家着想,从而利益更多的众生,做到心包太虚,量周沙界……。

“老师太累了,应该多休息。”师母的话提醒了我,我知道眼前的这位老师需要静养、需要宁静,于是隔了三天才去见他。一入房门,老师就问:“很忙吗?妙湛老法师又叫你做什么事了?怎么今天才来?”我吱唔地回答:“没……没什么事,您老需要休息,我不敢常来打扰,所以拖到今天才来。”“我没有你这样的学生,叫你天天来,怎么这么不听话,我要你这种学生干嘛!”老师大发雷霆。我愣住了,默默地站在门边不敢吱声,不知自己是对是错。“好了!,还穷呆呆地立在那里干什么!把画挂起来 ,不要浪费时间了。”接着他就开始为我讲解习作,从绘画的意境、构图;到人生的境界、生命的位置……。他说:“现在你不知画中错误在哪里,我帮你改,你要仔细看清楚,以后要懂得发现自己的不足,不断改过,才能不断进步。”

最难以忘怀的是老师最后一次帮我改画的情景,那是离他去世的前两天。那天,我一入房门,就看到老师样子非常疲惫,躺在床上听梵呗佛曲,我想退出来,却被老师叫住了。他用手比划着,示意我把画挂起来。我说:“等您老身体好些再批改吧,现在我们一起听听梵呗好吗?”“本来想为大家多做些有益的事,多为你讲解讲解,恐怕为时不多了。”他令我扶他起床,走到案前要为我改画,我说:“你讲一讲, 我回去修改就可以了。”他摇摇头说:“不,能为你改画的时间不多了,你要仔细看。”他沉住气,一笔一笔地修改,一笔一笔地烘染,不时回头看看我,当看我领悟到他为什么要这样改时,才露出轻松的微笑。画改完了,他用微弱的声音对我说:“这幅画就题‘万壑松涛壮,千峰岭气秋’吧!希望你能早日成长,花开果熟。”正要题字,笔即落案。他的身体在颤动,显然气力不支。我赶忙将他抱回床上,两道泪水情不自禁夺眶而出,老师!你安心地休息吧,学生从您的身教言传中,已领悟到生命的真谛……。

走了,一位不可多得的著名画家;一位常受委屈折磨却能泰然处之的长者,一位在病魔缠身时,能以“医院也得山林趣,插上梅花便过年”的乐观态度承受者;一位想将自己最后的一点余热奉献给大家的老者,于一九八八年五月四日过早地撒手西归了。

“尚盼人间留两日,余丝吐尽始轻松。”多么感人的肺腑之言,多么伟大的菩萨精神。张老师虽然离开我们五年了,然而我跟老师学画的那一幕幕情景,时常涌现在眼前,梦魂萦绕着。每当我到鼓浪屿时,都会情不自禁地、象以往学画时一样,自然而然地到老师旧居看一看,在老 师的遗像前,燃上一柱心香,默立许久。真是“鸡山重过泪如丝”一切尽在无言中。老师虽然离开我们五年了,但老师的精神永远激励着我,老师的音容笑貌将永远留在我的心田。

癸酉年四月初八浴佛节

晓寒先生于老年大学教授山水课