读先师晓寒的书法墨迹有感

文/曾华伟

张晓寒先生的书法,许多人也许会感到陌生,他平日多作山水,书法往往是余兴之作,自然书法墨迹不多。但他在山水画中题跋的字大家并不陌生,长长的题跋、磊落方正,自创的书体和他的山水作品是那样的协调,给人一种全新的感受。

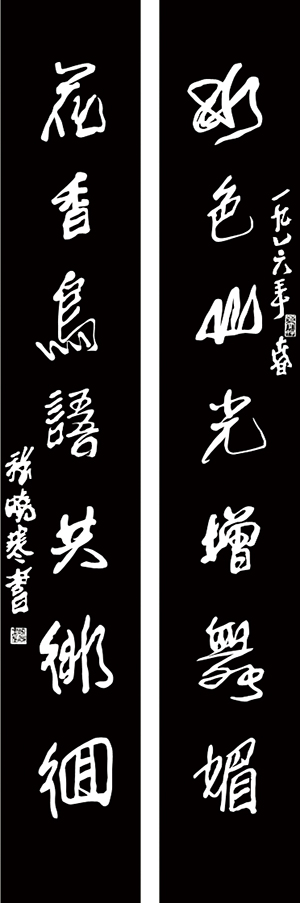

先生的书法墨迹,以我所见到的而论不下五六件,其中的对联“水色山光增舞媚,花香鸟语共徘徊”是一件极好的作品。此件是先生一九八六年所书,在风格与气质上都能反映出先生的书法性格。

先生在晚年,相对的较常作书法,在他一生中山水画是他的主要内容,但先生的书法仍是值得一提的,所作的书法同样较多的是山水题材。现不揣浅陋,归结为以下几点:

一、用笔方圆、笔笔中锋,均匀的线条中见粗细的变化,笔笔有骨、刚中见柔。

二、似藏似露、含蓄沉着、一任自然,轻松,似乎出之无意。

三、文字结体方而不方,匀而不匀,平平淡淡,似乎不按书法中的章法规矩、如在绘图中,全凭情绪激荡,信笔写来,整体上自成天趣。

书法楹联 张晓寒 1986年

先生生前没有留下书法的论述,可细读一下他的书法作品,从中可以发现并得到一些启发。先生书法可以说主要是凭着他一生的绘画功力,对书法进行“旁敲侧击”而写成的。因而我们可以领悟到他在用笔,结构,章法上的妙处所在,尤其了解他绘画作品的人更不难的领悟到他的书法精神。

先生生前曾对我说:“画要象美玉一样,既浑厚,又有温柔的素质,既有斑烂的色彩,却没有一点媚气,全凭得之于自然”。作品能得之于自然全凭作者的平日学养,先生完全是这样做的。先生此话所指是画画。书法也同理,清代书家傅山有一创作原则:“宁拙勿巧,宁丑勿媚,宁支离勿轻滑,宁真率勿安排”。晓寒先生的“浑厚”与傅山的“宁拙”;“媚气”与“勿媚”;“自然”与“率真”,皆同出于一个意思。在绘画和书法两个不同的艺术创作中根本就没有什么界限,而两者的相互渗透更能放出她们各自的异彩。

在用笔上先生用其山水画中的用笔方法与书法结合于一炉,其正是人们常说的他的书画两者能取得相当协调的原因。他摆脱了传统书法中用笔的常规,自生面目。字是画,画是字,字画之间在他的身上取得高度的统一。先贤们曾把字法应用当于绘画中,如清代的吴昌硕,以金鼓文的用笔来画画,便是周众皆知,然而今天的人却相反,把绘画的原理渗透于书法中,如李可染以绘画中的“战笔”作书法;石鲁以山水中的“皱法”融于书法中,晓寒先生的书法亦是如此,把山水中的勾斫方法应用于其中。李、鲁、张皆以画理结合于书理,不谋自合,发挥各自所长,成自家之体,谁能谓之他们的书法没有传统。书法可说是最易,亦可说最难,易在于那有限的文字和笔法结构单纯的线条。难在于他需要功夫,最见性情、思想、情绪,先生正是能利用绘画中的功夫,不遵循先贤们的准则,同样使他的书法作品能达到书法中难于达到的——表现性情,思想、情绪。

方而不方,似藏似露,疏疏简简,是他在外形上给人的一种感觉,猛一看似乎少了某一笔划,细一看什么也不缺少。他注重字句,形与意的表达,字里行间似乎不加思索,信手写就,表现得那样的自然不露痕迹。对联中的“水”字,以曲折、飞快的线条、仿佛在表现水的流动,而“山”字又以篆字形体,写得沉着有力,一动一静表现山川与水的性情、味儿,又如“舞”字的笔划较高,显得繁重,而在末笔的一竖中多拐了一个弯儿,而使整个“舞”字变得轻盈起来了。在他看来写字如写景物,由字(物)生情,由情变字(景)。当我们观摩他的书法时,犹如欣赏他的画一般。

我以为艺术终归要自然,许多先贤们一生追求的就是“自然”二字。“自然”是艺术的源泉,又是艺术的奥秘,但能得之自然并非容易。在许多作品中看来,“造作”二字常伴随着作品的出现而出现。换言之“自然”得之“无意”,“造作”得之有意,而许多人常夸大了“有意”,以有此二字,方觉得是专业,结果成了“内行的外行”。其实,事实正相反,“直下拈来”,倾吐着自己的真实“才情气味”,在“无意”中方使一些人走入了艺术的殿堂。“无意”中加深了他们作品的立意和深度。如郑板桥的“飞”字作“ ”字,齐璜的“雨”字作“ ”字。晓寒先生的“多”字作“ ”字,使字形更为形象了,这无疑都增添了字本身的意义,同时在整体中增添了作者所表达的意境,加强了作品的感染力。这种意境的表达是来自作者本人的那时刻的“真实才情”。郑、齐、张所造的字决非“有意”为造字而造字,而是为字意“无意”的造字,观者也决不会因此“错别字”而迷茫。相反,反而加深了字句的含意和内容,深化了意境的表达。

先生的一生是孜孜不倦地在实践着自己的艺术道路。我不敢言先生的书法已达到登峰造极的地步,但他所遗留下来的书法至少对我们后来者是否领悟到一些什么。

时值先师逝世五周年,谨写此文以表我对先师的怀念。

一九九三年九月六日于厦门