回忆张晓寒老师

文/孙雨林

衣上征尘杂酒痕,远游无处不销魂,此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门”。这是爱国诗人陆游的诗,题在一幅山水画上。这幅画,画面重峦叠嶂,林木掩映,一人着大红袍,骑一蹇驴,沿着山间的石板小道,向山林丛莽中的蜀道深处缓缓地行进。这就是我第一次接触到的我的美术老师张云松(晓寒)先生所画的一幅蜀中山水画。

张老师在一九四四年前后刚从四川转陕,即由当 时西北画家赵望云先生推荐到陕西省立户县师范学校任教,并担任我班初级主任(即今之班主任),张老师上第一堂课,就给了我极为深刻的印象,他中等个儿,和我们班同学年龄相仿佛,他年轻英俊,眉目清爽,温文尔雅,穿一件浅灰色长衫,袖口向上卷着,足蹬平底布鞋,脸上经常流露出温和的微笑,给人朴实自然,充满生发之气的感觉。他教美术课时,理论与实践紧紧结合,除了讲述绘画的一般理论和毛笔画的用笔用墨之外,总是堂堂执笔作范画,边画边讲,给我的印象与教育极深。我们遵照他的教法习画时,他又在旁时时点出其中的优缺点,因材施教,循循诱导,因而我的画进步很快;更培养了我们全班同学进一步热爱绘画的兴趣,特别是为我们后来画山水、人物画打下了认识上和技术的基础。

张老师作画,多为蜀中山水,(起初我一直认为他是四川人)。所画大小篇幅均极认真,人物山水,清淡高雅,充满青春激情,画面布局讲究,笔墨秀逸,章法严谨,画上的题款,亦丝毫不苟,行草中透出篆意,飘逸潇洒,别具一格。只是由于我初涉艺术,只有连连赞赏,欣喜我遇到了良师,而对他书法与绘画的造诣与成就,也论不出什么道理来。

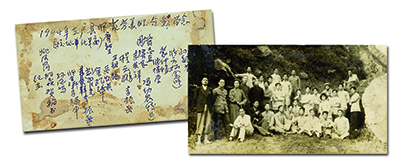

1944年晓寒先生任教于户县师范学校

张老师在户师大约不到一年时间,不知何种原因,就辞掉教职,返回西安。在离开学校前,他曾在西安举办了一次个人画展。我班不少同学由户县化羊庙(因抗战时期,防日机轰炸,学校移至户县山中一寺庙)步行八十多里去西安参观画展。展室大小数十幅画,其中有一幅大型人物画,给我的印象极为深刻。及今忆起犹历历在目。画面上,漫天风雪,一片茫茫,一古城门洞里,一家老少,四五口人,衣衫褴褛,蓬首赤足,瑟瑟发抖,蜷缩一团,挤在风雪肆虐的城门洞下,城门紧闭,凄冷寒楚,看罢令人不寒而栗。这幅画充分表现了作者对当时不合理社会的不平与愤懑,表达了作者对穷苦大众的同情与关怀。到今忆起,犹给我以无尽的精神上的鞭策。

张老师走后,再无消息,后隐约探到他由于对当时社会不平,时局不稳,求职维艰等原因竟削发某寺,遂终未能再谋一面。抗战胜利后,内战又起,更难知其行踪。新中国成立后,我亦多次打听,及至一九八九年在西安昔日一同学处得到张老师大约在厦门的消息,遂即寄函厦门。不久,接林良丰同学来信,告知在一年前张老师即离开了我们而与世长辞!

张老师的人品与艺术均给了我极大的影响,我以后所走的艺术道路及今天在绘画上的稍有成绩,实与张老师的教诲与引导分不开。因此,几十年来,常常打听他的消息,总想能再拜晤张老师,但当打听到了他的踪迹后,却不幸他已作古,真令人抱憾终生!

一九九三年十月