仁风画格两超然

——张晓寒先生印象记

谭南周

张晓寒先生是我最为崇敬的一位艺术家。我与先生相识于一九八四年,由于乡缘(我祖籍高邮,先生祖籍靖江,同属江苏扬州市)文缘(先生工诗,我亦爱好平仄)的关系,4载忘年之交,竟成挚友。一九八八年五月四日,先生因患癌症逝世,我作七律一首以吊。诗曰:“暮春花落掩柴门,箫咽琴亡烟树昏。一代画师归佛国,三千弟子拭啼痕。传神韵数斯公妙,泼墨情同碧水存。尺幅丹青和泪读,中宵起坐吊骚魂。”韵华易过,转眼间先生作古已近一年,自觉再赋诗词,总难尽怀念之意,故将与先生接触所了解之二三,付诸文稿,以为纪念。

襟怀坦荡

晓寒先生的画格和人格,在厦门可谓首屈一指。他的画,大写意山水,时而莽莽苍苍,时而淡淡渺渺,寄情于画外,得趣于画中,观者无不为之倾倒。然而先生的画品和人格更高,绝不以自己的艺术造诣而自傲或作为争名逐利的本钱,这在商品经济发展的社会和画坛时有不良风气的情况下,是十分难得的。

先生有古代圣贤之趣,而绝无铜臭气。他的画室里经常悬挂一轴“安贫乐道”的幅条,也许这就是他一生的写照。有一次,他对我说:“我不会给子女留下什么金钱财富,留下的只是我的画名和他们自立的本钱。”我问他:“你子女喜欢不喜欢画画?”他答道:“不喜欢。每个人兴趣不同,他们不喜欢画画,何必强求,只要能够自立,我就心满意足了。”又有一次,我打趣问先生:“张老师,时下许多书画家自定艺术作品的售价,你的画可标价多少?”他说:“艺术是无价的。如果你在自己作品上标个价,就说明你的艺术只值这个价;如果画幅画给人讨个价,就说明你这个人只值这个价。”也许这段语言说得有点绝对,不太符合日益兴起的市场经济要求,但确实表明这位艺术家在名利上的淡泊。高崎国际机场大楼需要装饰,他去设计,楼内需要画作,他去组织,但自己一张未画,一分钱未取。南普陀的接待室和客舍、餐厅装修,向他要了一幅画,送上润笔费200元(这在当时是个蛮大的价),他原数退回。朋友、学棣乔迁、结婚、做寿等事,请他作画、写对联,他欣然命笔,得到的是仅一包糖一包点心而已,一笑置之。我曾向他要过画,他解开画室里所有画作,由我挑选。当我将其精品选去,他毫不心痛吝惜,只是淡淡地说:“画就是供人欣赏的……”淡泊如此,令人敬佩。

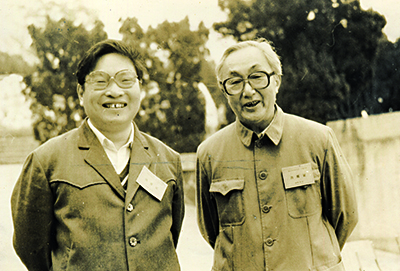

八十年代晓寒先生与谭南周合影

先生最讨厌文人相轻和画派相轧的事情。四年之间,我与他长谈不下十次,从来没有听他说过哪位书画家或艺术家的坏话或短处。只是有一次,言及一位年近八旬的老画家不肯退出省美协主要领导职务时说:“这么老了,还不让位给中青年人去做,名利心那么重,真不象个艺术家。”给我印象最深的还有一件事,他参加全国美协会议回来,在谈到美协领导班子时愤愤地说:“中国画坛,不管哪一派,都有长处,也有短处,应该相互协作,取长补短,为什么总是势不两立地骂来骂去,总想本派独霸画坛呢?”

先生与人交往,有布衣之情,赤子之谊。一九八四年底,我编印自己的诗作《江上集》,请他题诗。他当场欣然挥毫:“大江直泻昆仑雪,鹭岛来迎东海潮。踏遍天涯诗胆壮,羡君得句意潇潇。”气势磅礴如先生画作,措词淡雅如先生襟怀。一九八八年初,我迁居湖滨北路,求他作四尺宣纸中堂。他正绝症缠身,但仍允诺精神略好时作画。奈何一病无望,直到病逝前十天,我去探望他,他紧握住我的手说:“谭老师(先生一直这样客气的称呼我),看来你我就要天地各一方了。你托画的中堂,我无法完成了。”云情如此,催人泪下。

服务社会

晓寒先生虽像多数书画家那样“惜墨如金”,灵感不来不作画。但为服务社会,又往往“不吝赐教”,为繁荣祖国的艺术创作和特区精神文明建设而努力。

1987年4月晓寒先生带病参加“百尺素绢悼先烈”活动,并现场挥毫作画

厦门老年大学成立,他虽患绝症,犹欣然担任国画教师。对于这位执教四、五十年的艺术家来说,教那些原无多少艺术素养的离退休老人真是绰绰有余,不备课也可以讲半天。然而,他认真备课,从树干、树叶、石、水、山……开始,画一幅幅的例图;讲课时,深入浅出,边讲边示范边指导学员动笔,把学员的兴趣鼓得浓浓地。他从不脱课,即使在鼓浪屿医院住院时,还跑出来上课。有一次,我去看望他,他正在批改这些老学员的作业。不管这些习作画得认真还是马虎,老练还是幼稚,运笔正确还是毫无章法,总是一笔一笔地修改,直到满意为止。他逝世后,许多老学员望着他批改的作业,伤感不已。

厦门市旅游局、社科联、美学会等单位联合举办市花市树市鸟和十大名景评选的学术讨论活动,他应邀第一个到会,并慷慨陈述自己的看法,中午又没有好好休息,下午又去参加似乎与美协无关但又与精神文明建设有联系的活动去了。厦门市举办市花市树市鸟旧体诗词评选活动,具体事务由我操作,他应邀担任评委。这一天上午与国画家杨夏林先生去悦华酒店筹办省美协的一个会议,下午与书法家虞愚、高怀,诗人黄松鹤、陈祖宪诸先生一起评选诗作。从早忙到天黑,看不出是患病之人。一九八七年清明节,厦门市举办“百尺素绢吊先烈”活动,他特地从鼓浪屿赶来,并与杨夏林先生合作了一副丹青,夏林先生画青松,他画远山,珠联璧合。

先生服务福建工艺美术学校,为造就青年学生呕心沥血;在社会上,则十分关心扶持青年的创作活动和各种有意义的组织活动。一九八六年,他曾住院在第一医院。我几次探望,看见他在辅导两位女少年在静物写生。一九八七年十月,厦门市成立青少年美育中心,他抱病前往。有人劝他说,来回鼓浪屿,要走很长一段路,劳累得很,不必去了。但他说:“其他活动可以不去,青年人组织的活动我一定要去。我们这些老头子早晚要去世,希望在他们身上。”然而令人痛泣的是,这是他最后参加的一次公益集体活动。

艺术追求

晓寒先生一生坎坷,但对艺术的追求从未中断过。“史无前例”期间,他横遭迫害而锒铛入狱,干的是拉板车、抬石头的粗重活。画是无法画了,但先生偶尔涌出一点“诗思”,乘人不在,便拿出放在裤子后袋的小本写上几句。几次病重住院期间,他总带上画具,精神略为好时,就画上几幅。然而这些画往往被来探望他的朋友和一些喜欢艺术作品的医生护士们拿走了。去福州开省人代会,一有空暇,其他代表去聊天、逛街、浏览风景,他却铺开画纸,走笔弄墨。一九八八年春节最后一天,我去看望他,他正迷迷糊糊地睡着,桌上放着两幅未题上下款的山水画,我询问师母,答曰是先生昨日之作。浓抹淡描,山壑之雄壮,溪流之幽深,一点不象终日以床褥为伴的病人所作。很多人都知道先生有个心愿:在七十岁之时,在厦门和北京、上海等地开个人画展。他几次对医生说,怎么治疗都可以,对死并不害怕,只是希望多活上几年,每年画上二十幅精品,到七十岁时把画展搞起来。伤心的是“画展未成人却归”。

先生是名画家,不是画匠,像历史许多名家那样,很重视画外工夫。他并不是终日伏案作画,而用许多时间鉴赏古今名画,阅读国画创作的理论著作和山水诗词。他古文学根基深厚,长于作诗,其诗不拘泥于格律,讲究风格平淡,重视意境高远,往往与画作溶为一体。读先生之诗,其意境如先生之画;观先生之画,其清新如先生之诗,诗情画意,使人产生许多思绪和联想。

先生自己对艺术不断追求,也喜欢与对艺术有不断追求的人交往。我不懂得作画,与他一见面,总是谈到写诗,有时相互索诗阅看。一九八七年的一个夏日,他对我说:“谭老师,论你的才气,可以学画。”我问他:“学什么画呢?”“学山水。你的山水诗写得不错,再会画几笔山水,你的诗作会更有意境。”接受他的教诲,我曾经画了一个月的山水,终因俗务繁杂和恒心缺乏而辍笔。在他临终前一个月的一次见面时,他又说:“谭老师,画画不要中断,等我略好一点,为你画几幅示范图。”然而,画示范画是无法实现了,但晓寒先生对艺术的执着追求以及他对我的一番话语,却鼓励着我在艺术创作上不断努力。

一九八九年二月二十七日至二十八日于紫南斋